3分でわかるこの記事のポイント

- 2025年4月施行のポイント: 子の看護休暇が「小学校3年生まで」に対象拡大し、入園式なども取得理由に追加されます。残業免除も「小学校就学前まで」に延長され、子育て中の働き方が大きく変わります。

- 2025年10月施行のポイント: 3歳から就学前の子を持つ親のため、企業は「時短勤務」「テレワーク」など5つの選択肢から2つ以上を導入する義務を負い、労働者はその中から1つを選べるようになります。

- 企業の新たな義務: 妊娠報告時から子が3歳になる前まで、働き方の希望を個別にヒアリングし、配慮することが義務化されます。コミュニケーションの重要性が飛躍的に高まります。

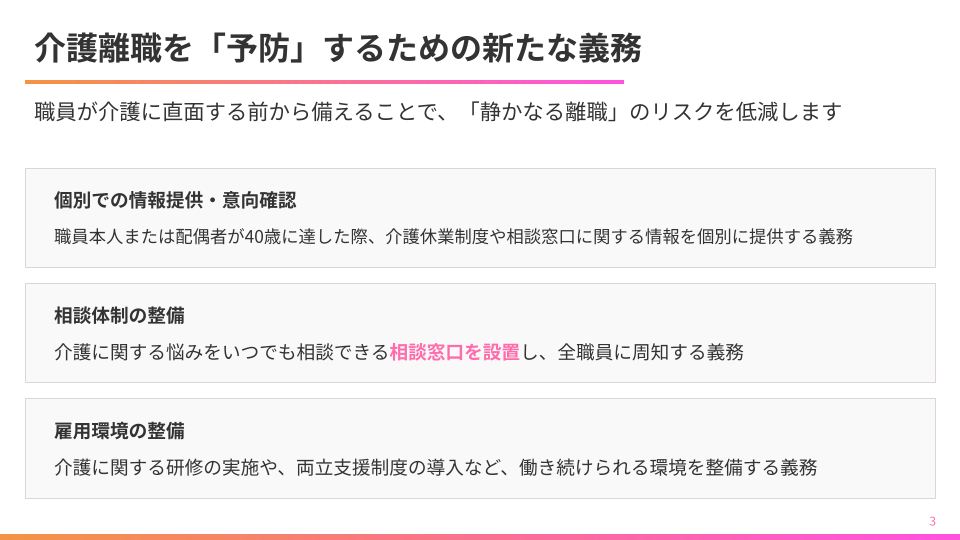

- 介護離職防止の強化: 介護に直面した従業員への個別周知や相談窓口の設置が義務化され、企業にはより積極的な支援体制の構築が求められます。

- 変化への対応が鍵: これらの法改正は、単なるルール変更ではありません。職員の定着率向上と「選ばれる保育園」になるための、職場環境改革の絶好の機会です。

はじめに:改正育児・介護休業法が2025年4月と10月に段階的に施行

2025年、育児・介護休業法は、日本の労働環境、特に「人」が資本である保育業界にとっても、大きな改正となります。この改正を、単に「また増える現場の負担」や「遵守すべき義務」として捉えるだけでは、その本質を見誤ってしまうかもしれません。

保育業界が恒常的に抱える人材不足、採用競争の激化、そして経験豊富な職員の離職という課題に対し、今回の法改正は、むしろそれを乗り越えるための強力な「追い風」になり得ます。法が求める水準をただ満たすのではなく、これを機に職員一人ひとりのライフステージに寄り添った働き方を本気で整備する園こそが、職員から選ばれ、保護者から信頼される園として、今後保育業界で残っていく園になります。

\自園と相性のよい人材が長く働いてくれる、保育のカタチの採用支援/

1.【2025年4月1日施行】介護離職防止と子の看護休暇の拡充

2025年4月1日から施行された内容は、職員の「もしも」の事態を支えるセーフティネットの強化が中心です。特に経験豊富な中堅・ベテラン職員の離職を防ぐ上で、極めて重要な意味を持ちます。

1.1. 介護離職防止のための新たな企業の義務

貴園を長年支えてきた主任クラスの職員が、ある日突然、親の介護を理由に退職届を提出する。このような「静かなる離職」は、もはやどの保育園でも起こりうる経営リスクです。今回の改正は、こうした事態を未然に防ぐため、企業に「予防」の観点から、より踏み込んだ対応を義務付けます。

改正の要点

- 情報提供と意向確認の義務化: 従業員本人またはその配偶者が40歳に到達した際、企業は介護休業制度や相談窓口に関する情報を、対象者へ個別に提供することが義務となります。これは、介護がまだ身近でないうちから知識を提供し、いざという時に慌てず行動できる心理的な土台を築くことを目的としています。

- 相談体制の整備義務: 介護に関する悩みや制度利用について、従業員がいつでも相談できる窓口を明確に設置し、全職員に周知することが必須となります。単に担当者を決めるだけでなく、プライバシーが守られる環境で、安心して話せる体制の構築が求められます。

- 雇用環境の整備義務: 上記の相談窓口設置のほか、「介護に関する研修の実施」や「両立支援制度の周知・導入」など、従業員が介護をしながらでも働き続けられる環境を具体的に整備することが求められます。

保育園での実務対応

- 対象者のリストアップと面談計画: まずは職員名簿から40歳に到達する職員を洗い出し、個別面談の年間計画を立てましょう。面談では、制度の資料を渡すだけでなく、「何かご家族のことで心配なことはありませんか?」と対話のきっかけを作ることが重要です.

- 相談窓口の機能設計: 園長や主任が窓口となる場合、相談を受ける側の知識やスキルが問われます。介護保険制度の基礎知識や、傾聴スキルに関する外部研修への参加を検討する価値は十分にあります。また、「相談したことが不利に扱われるのではないか」という職員の不安を払拭するため、守秘義務の徹底を明確に伝えましょう。

- 就業規則への明記: 介護休業、介護休暇、介護のための時短勤務など、園として整備している制度を就業規則に改めて明記し、全職員がいつでも閲覧できるようにしておくことが、周知徹底の第一歩です。

1.2. 子どもの看護休暇の対象拡大と柔軟化

子育て世代の職員が大多数を占める保育園にとって、こちらの改正は日々の園運営に直接的な影響を及ぼします。

改正の要点

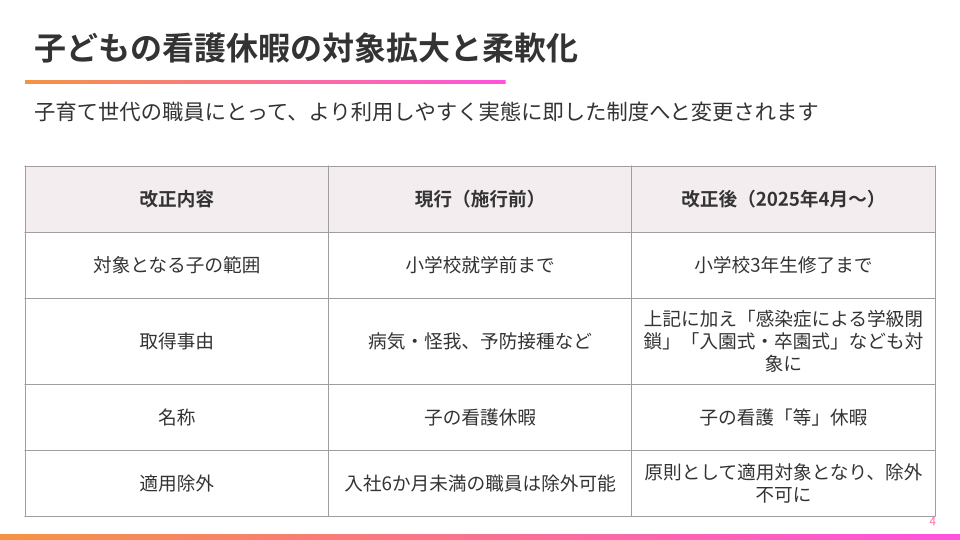

- 対象年齢の拡大: 休暇を取得できる子の対象が、現行の「小学校就学前まで」から「小学校3年生修了まで」へと拡大されます。いわゆる「小1の壁」を超えても、子育てに伴う突発的な休みは続くという実態に即した変更です。

- 取得事由の拡大: 従来の病気・怪我の看護に加え、「感染症に伴う学級閉鎖」や「入園式、卒園式、保護者会」といった学校行事への参加も、休暇の取得理由として正式に認められます。

- 名称変更: より実態に即して、休暇の名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されます。

- 適用除外の厳格化: これまで労使協定により対象外とできた「入社6か月未満の職員」が、原則として適用対象となります。これにより、採用直後の職員でも、入社初日からこの権利を有することになります。

保育園での実務対応

- シフト再構築の必要性: 対象となる職員と事由が拡大するため、休暇取得の申請は確実に増加します。特に、運動会や発表会など、多くの職員が学校行事で休暇を希望する可能性のある日をあらかじめ想定し、代替要員の確保や、複数園での応援体制の構築などを検討しておく必要があります。

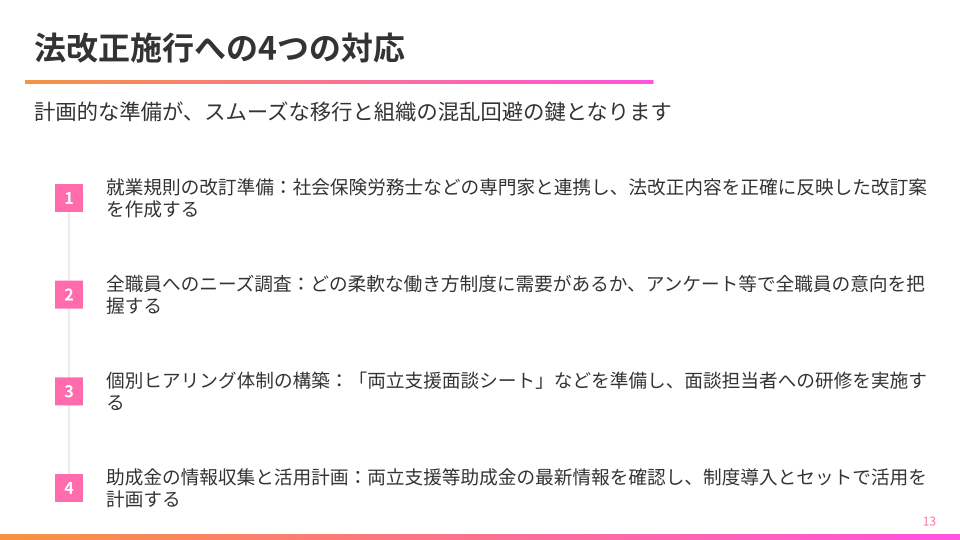

- 就業規則の速やかな改訂: 法改正の内容を正確に反映した就業規則の改訂が必須です。特に、取得事由の拡大と、適用除外の変更点は、誤解が生じないよう明確に記載する必要があります。社会保険労務士などの専門家と連携し、4月1日の施行に間に合わせましょう。

2.【2025年4月(時期未定)~10月1日施行】育児期の働き方の多様化

今回の法改正で最も大きな変革であり、経営判断が求められるのが、この「育児期の働き方の選択肢の提供義務」です。

2.1. 柔軟な働き方の選択肢拡大

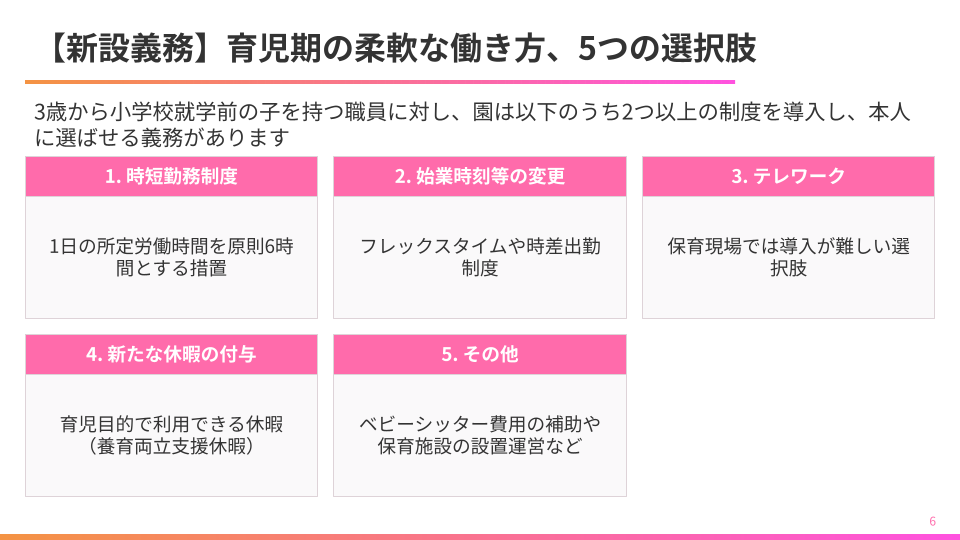

2025年10月1日より、3歳から小学校就学前の子を持つ職員に対し、企業は複数の働き方の選択肢を提示し、職員自身に選ばせる義務を負います。

改正の要点

- 企業の義務: 以下の5つの制度から2つ以上を導入し、就業規則に定めなければなりません。

- 時短勤務制度(1日の所定労働時間6時間)

- 始業時刻等の変更(時差出勤)

- テレワーク

- 新たな休暇の付与(育児目的休暇)

- その他(ベビーシッター費用の補助など)

- 労働者の権利: 対象となる職員は、園が提示した選択肢の中から、自らの意思で1つを選び、利用を請求することができます。園側は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、これを拒否できません。

2.2. 残業免除の対象拡大

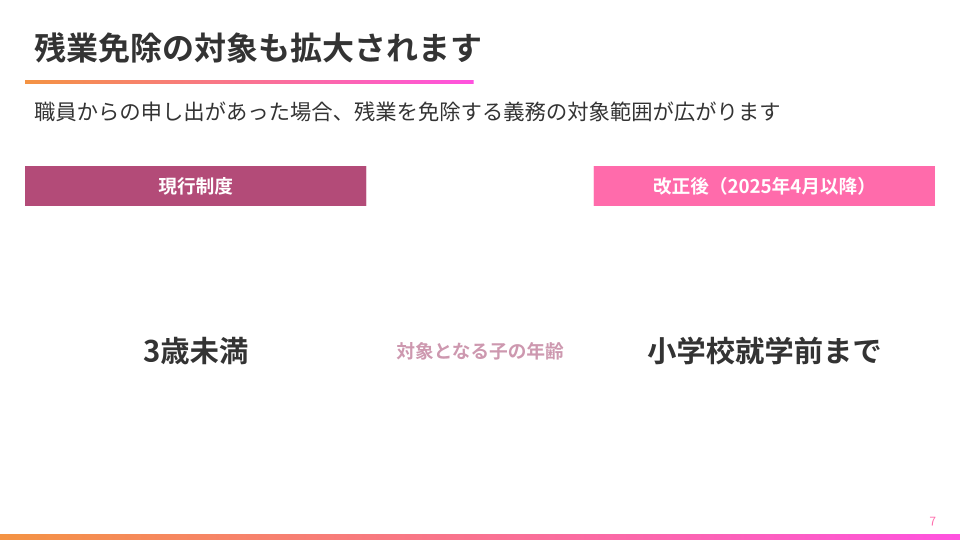

時期は未定ですが2025年4月以降、職員からの請求があった場合に残業(所定外労働)を免除する義務の対象が、現行の「3歳未満の子」から「小学校就学前の子」まで拡大されます。

2.3. 個別ヒアリングと配慮の義務化

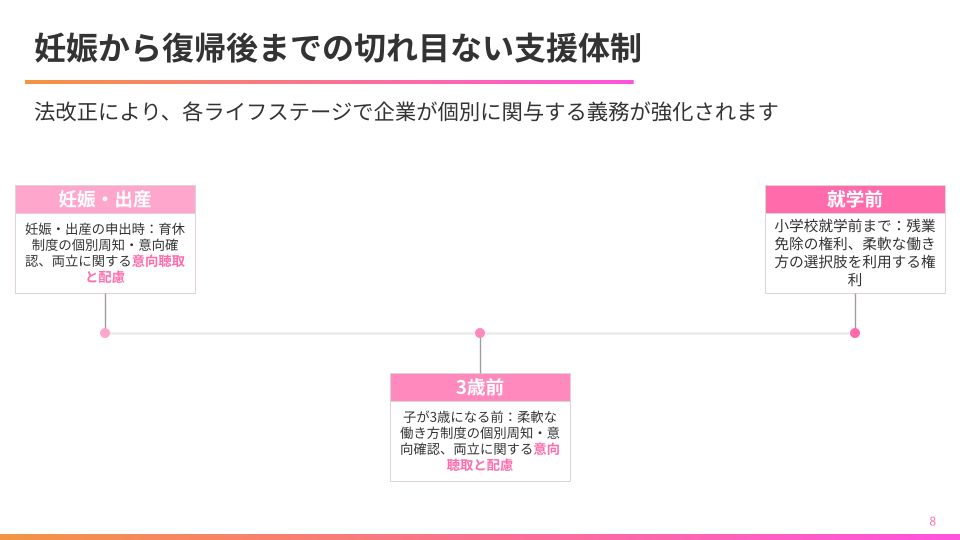

2025年10月1日から、企業は職員から妊娠・出産の申し出があった際、および子が3歳になる前に、仕事と育児の両立に関する意向を個別にヒアリングし、その意向に配慮することが義務付けられます。

保育園での実務対応

- 制度選択の経営判断: 保育士の業務特性上、「3. テレワーク」の導入は非現実的です。多くの園では、「1. 時短勤務」「2. 時差出勤」「4. 新たな休暇」の中から2つを選択することになるでしょう。どの制度が自園の職員のニーズに合致し、かつ園の運営への影響を最小限にできるか、慎重な検討が必要です。事前に全職員を対象としたアンケート調査を実施し、ニーズを把握することをお勧めします。

- 個別ヒアリングの体制構築: ヒアリングは単なる形式的な手続きではありません。対象者、時期、ヒアリング内容、記録方法などを定めた「両立支援面談シート」のようなものを作成し、園長や主任がそれに基づいて面談を行う体制を整えましょう。ここで聴取した内容は、その後の人員配置や業務分担を考える上での重要な情報となります。

- 「配慮義務」への備え: ヒアリングで聴取した職員の意向に対し、園は「配慮」する義務を負います。例えば、「子どものお迎えのため、延長保育の担当は避けたい」という希望があった場合、その理由を真摯に受け止め、実現に向けた最大限の努力(他の職員とのシフト調整など)を行う必要があります。何の検討もせずに「無理だ」と拒否することは、義務違反とみなされる可能性があります。

3.法改正が保育業界にもたらす影響

今回の法改正は、保育園の経営にどのような影響を及ぼすのでしょうか。課題と機会の両面から、より深く掘り下げて考察します。

3.1. 人材確保・定着で他園との差別化に

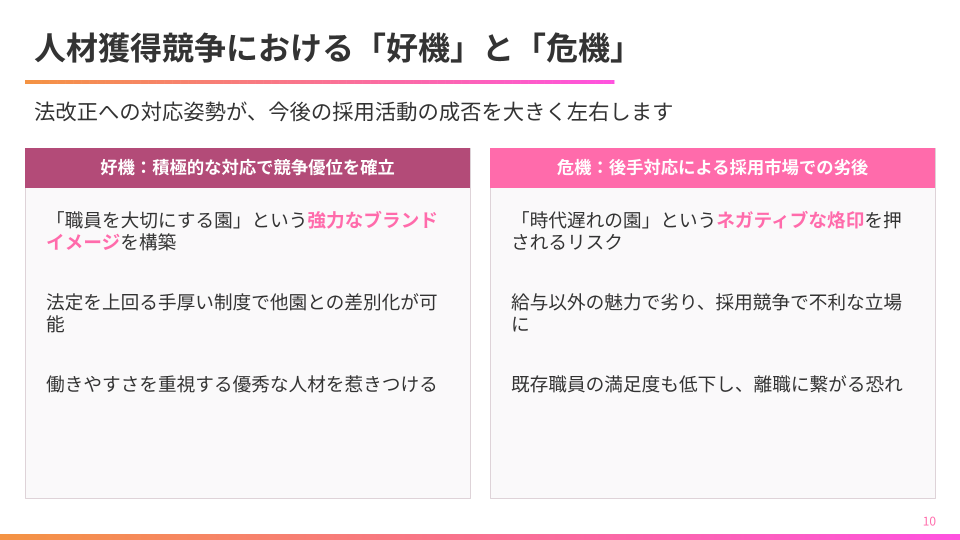

最も大きなインパクトは、人材獲得における影響です。保育士不足が深刻化する中、給与や賞与といった金銭的条件だけで差別化を図ることは困難になりつつあります。これからの保育士は、「働きやすさ」「ライフステージの変化への対応力」を園選びの重要な基準とします。

今回の法改正にいち早く、そして手厚く対応する園は、「職員を大切にする園」という強力なブランドイメージを構築できます。

例えば、法定の2つを上回る3つ以上の選択肢を用意したり、独自の育児目的休暇を有給で手厚く設定したりすることは、求人広告において他園との明確な差別化要因となり、優秀な人材を惹きつける磁石となるでしょう。

逆に、対応が後手に回れば、「時代遅れの園」という烙印を押され、採用市場で不利な立場に置かれるリスクがあります。

3.2. 組織運営と労務管理が複雑になり、対応が必要

一方で、多様な働き方を許容することは、組織運営の複雑化に直結します。

- シフト管理の高度化: 時短勤務者、時差出勤者、休暇取得者が混在する中で、法定の職員配置基準を遵守し、かつ日々の保育活動に支障が出ないようシフトを組む作業は、これまで以上に高度なパズルとなります。手作業での管理には限界があり、シフト管理に特化したICTツールの導入が不可欠になるでしょう。

- 業務の標準化と情報共有: 特定の職員しかできない「属人化」した業務が残っていると、その職員が時短勤務や休暇に入った途端に業務が停滞します。クラス運営のマニュアル化、保育計画や児童の様子の記録・共有方法の見直しなど、誰が休んでも業務が円滑に進む「標準化」と「情報共有の徹底」が、これまで以上に重要になります。

- 職員間の公平感の醸成: 制度を利用する職員がいる一方で、その分をカバーする他の職員には負担感が生じやすくなります。制度を利用しない職員への不公平感や不満が溜まると、職場の人間関係が悪化し、チームワークが崩壊する恐れがあります。「お互い様」の文化を醸成するための園長のメッセージ発信や、カバー業務を行った職員への適切な評価(人事考課での加点や特別手当など)といった、丁寧なマネジメントが求められます。

3.3. 財務への影響と助成金の活用

短期的には、人件費の増加が見込まれます。時短勤務者の代替要員としてパート職員を追加雇用したり、カバー業務を行う職員への時間外手当が増加したりする可能性があります。

しかし、ここで活用すべきが、国が用意している「両立支援等助成金」です。この助成金には、育児休業の取得や職場復帰を支援するコース、介護離職防止のための取り組みを支援するコースなど、今回の法改正に対応した様々なメニューがあります。

例えば、代替要員を確保した場合の人件費の一部が補填されたり、両立支援制度の導入・利用に対して助成金が支給されたりします。これらの助成金を戦略的に活用することで、制度導入に伴う財務的負担を大幅に軽減し、むしろ職場環境改善への投資を加速させることが可能です。

4.保育士目線ではどう変わるかを知っておく

この記事は経営者向けですが、自園の職員がどのような権利意識を持つかを理解しておくことも、円滑な労務管理には不可欠です。

4.1. 自分の職場はどう変わる?就業規則の確認が第一歩

職員は、まず自園の就業規則がどのように変わるかに関心を持ちます。園としては、改訂後の就業規則を全職員に周知し、説明会などを開催して、変更点を丁寧に説明する責任があります。

4.2. 園(本部)との対話で失敗しないための準備

職員は、個別ヒアリングの場で、自身の希望を具体的に伝える準備をしてきます。経営者・管理職側も、その対話に真摯に応じる姿勢が求められます。職員から出された希望に対し、頭ごなしに否定するのではなく、まずは受け止め、実現可能性と課題を一緒に考えるパートナーとしてのスタンスが、信頼関係を構築する上で重要です。

4.3. 男性育休の重要性:夫婦で考えるキャリアと育児の両立プラン

今回の法改正は、社会全体で男性の育児参加を後押しする流れを加速させます。保育園という職場においても、男性職員が育児休業を取得しやすい雰囲気を作ることが、企業の社会的責任として、また多様な人材を惹きつける観点から重要になります。

男性職員が育休を取得することで、他の職員も「この園はライフイベントに理解がある」と感じ、組織全体のエンゲージメント向上にもつながります。

おわりに

2025年の育児・介護休業法改正は、一般企業だけでなく、福祉業界である保育園経営にとっても重要な改正です。しかし、それは同時に、旧来の働き方を見直し、職員満足度を高め、保育の質を向上させ、そして採用競争を勝ち抜くための、またとない「好機」でもあります。

法改正に対応していることがそれだけで差別化につながるわけではありませんが、常に子どもたちや職員にとっての環境を向上させようと考えている園には、子どもも保育士も集まります。ぜひ参考にしてみてください。

\自園と相性のよい人材が長く働いてくれる、保育のカタチの採用支援/