保育園の運営を左右する重要な役割を担う新任園長。しかし、園全体を見渡してさまざまな課題に対応しなければならないため、悩みは尽きないものです。

特にスタッフ同士の調整や保護者への対応など、同時に複数の課題に取り組む必要があるため、精神的にも大きな負担を感じやすいでしょう。

本記事では、新任園長として成功をつかむために押さえておきたい知識やマインドセットを解説し、具体的なアクションを提案していきます。

\自園と相性のよい人材が長く働いてくれる、保育のカタチの採用支援/

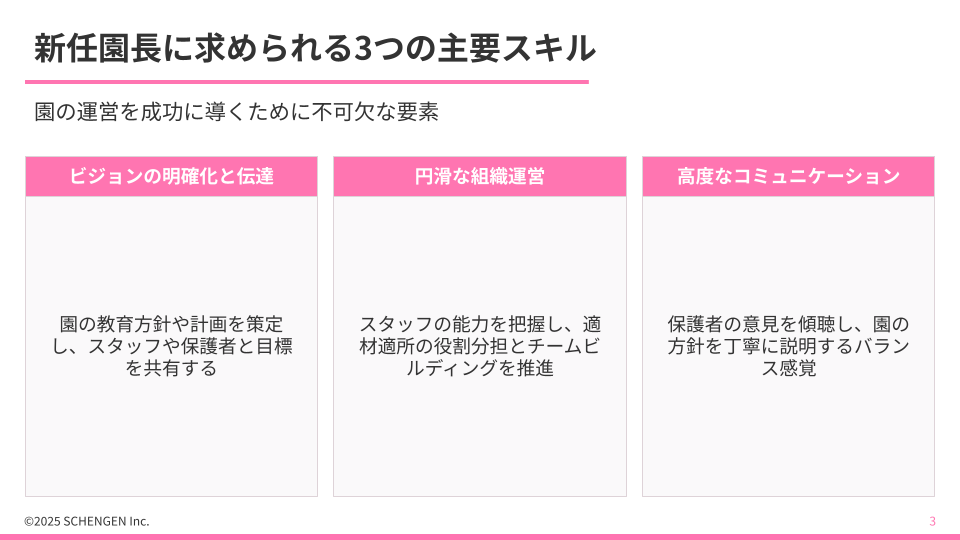

新任園長の役割と求められるスキル

新任園長は、園全体の方向性を示しながらスタッフや保護者との連携を図ることが求められます。そのため必要とされるスキルや具体的な取り組みを理解しておくことが重要です。

まず、新任園長は保育園のビジョンを明確にし、それをスタッフや保護者にわかりやすく伝える必要があります。園の教育方針や環境整備の計画を立案し、スタッフと協力して目標を共有することが大切です。また、こうした運営方針の策定は子どもの成長を最優先する視点を常に忘れずに行うことが欠かせません。

スムーズな組織運営のためには、スタッフ一人ひとりの業務状況を把握し、得意分野や希望に合わせた役割分担を行うことが効果的です。特に人材不足が深刻な保育業界では、限られたスタッフで高いパフォーマンスを発揮するためのチームビルディングが要になります。

保育園では保護者との対応が大きなポイントを占めるため、コミュニケーション能力も欠かせません。保護者からの意見や要望を適切に受け止めながら、園の方針に沿った形で説明・回答できるバランス感覚が求められます。

園全体のマネジメントと運営方針の設定

運営方針の設定には、国が定める保育指針や各園の特色を踏まえたビジョンを策定することが重要です。これをスタッフや保護者に共有する際は、目的や効果を具体的に伝えることで同じ方向へ進みやすくなります。組織マネジメントの視点では、長期的な視野を持ちながら日々の課題にも柔軟に対応できるリーダーシップが求められます。

スタッフとのコミュニケーション・チームビルディング

スタッフ一人ひとりが安心して意見を出せる雰囲気を作ることが、チームビルディングの要になります。具体的には、定期的にミーティングや面談の機会を設け、困りごとや改善提案を共有する場を設置するとよいでしょう。そうした仕組みを整えることで、スタッフのモチベーション向上や組織としての一体感が高まります。

保護者対応に欠かせないポイントとは

子どもの日々の様子や成長段階を丁寧に伝えるコミュニケーションが、保護者との信頼関係を育む鍵になります。保育方針に関する説明では、専門的な言葉に加え、具体的なエピソードや子どもの笑顔といった日常の様子を織り交ぜると理解が深まります。さらに要望やクレームにも適切に向き合い、誠実な姿勢を示すことが欠かせません。

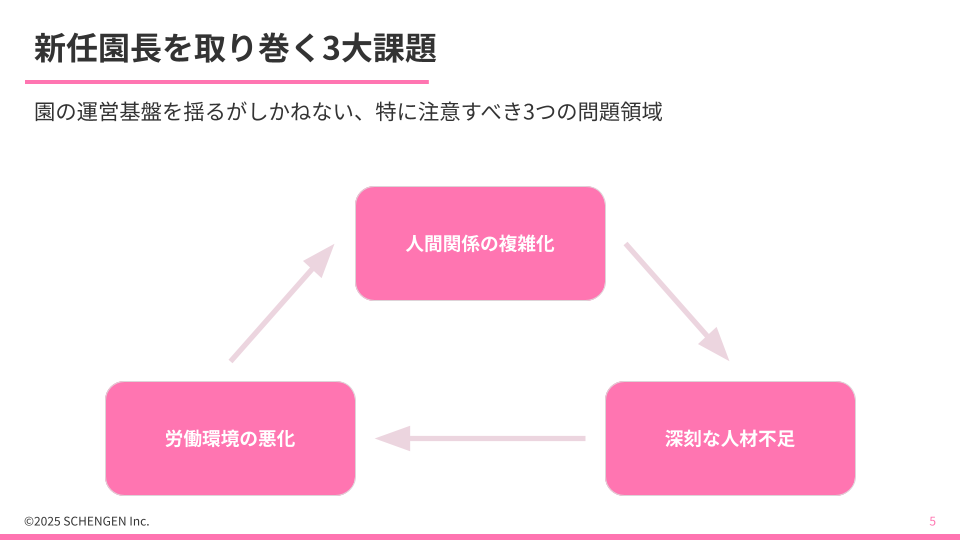

新任園長が直面しやすい主な悩み

新しい環境で園長としての役割を果たす中、特に次のような悩みに直面するケースが多く見受けられます。

保育園の現場は常に変化が多く、複数のタスクを同時に捌かなければならないことが日常茶飯事です。その中でも、新任園長が特に頭を悩ませやすいのが人間関係やスタッフの定着率、そして長時間労働などの労働環境の問題です。

スタッフや先輩園長とのコミュニケーション不足は、一見些細な行き違いが深刻な摩擦を生むきっかけにもなり得ます。また、保育士不足の業界動向が続いていることから、新たな採用や離職防止策を常に検討する必要があります。

さらに、施設長として書類作業や管理業務に追われるあまり、現場とのやり取りの時間が確保しづらいといったジレンマを抱えやすいのも事実です。こうした複数の課題を同時に解決するには、適切な優先順位付けや組織的なアプローチが求められます。

人間関係:スタッフや先輩園長との連携不足

保育方針の共有方法やスタッフ同士の情報伝達が不十分だと、少しのきっかけで誤解や不満が拡大するリスクがあります。また、一人で抱え込みがちな新任園長は、先輩園長や他園の事例から学ぶ機会を逃しがちです。積極的に他施設との情報交換を行うことで、人間関係の悩みを緩和できる可能性があります。

人材不足:採用と定着率向上への取り組み

保育士の有効求人倍率が高い現状では、優秀な人材を確保するために多角的な採用活動が欠かせません。ハローワークや求人サイトのほかSNSを活用するなど、募集ルートを幅広く設定すると効果的です。同時に、新人職員が定着しやすい環境づくりも重要で、書類業務軽減やキャリア支援を充実させる施策が求められています。

労働環境:業務量や時間管理の課題

園長自身が長時間勤務になりやすいと、他のスタッフにも業務負荷が波及します。日々の事務作業や行事の準備に加え、保護者対応なども重なるため、タイムマネジメントや業務効率化の手段を常に模索する必要があります。ICT導入や業務フローの見直しなど、労働環境の改善に向けた積極的な取り組みが欠かせません。

新任園長が悩みを解決するための具体的アプローチ

さまざまな悩みを解決するためには、組織的な取り組みと個人としてのアクションの両面が求められます。

新任園長は課題解決に取り組む際、園全体のメリットを考慮しながら、スピーディーな意思決定を行うことが重要です。特に人間関係や人材育成の課題は、一度の対処だけでなく継続的なアプローチが必要となります。

また、問題が起きてから対応するだけでなく、未然に防ぐための組織づくりを意識することも大切です。適切なコミュニケーションの場を整え、スタッフが自信をもって働ける環境を確保することで、大きなトラブルを回避しやすくなります。

同時に、園長自身も新しいアイデアや情報を常に学び取り、スタッフをサポートしつつ自己成長を図ることが求められます。日々のマネジメントから得られる気づきを次の改善策に活かす姿勢が、保育園の運営を安定させる上で欠かせません。

職員面談とフィードバック:定期的なコミュニケーションの重要性

定期的に職員面談を行うことで、スタッフそれぞれが抱える課題や不安を早期に把握できます。これにより、運営に支障をきたす前に対策を立てやすくなります。面談を一方的なヒアリングだけで終わらせず、園長からのフィードバックや次のステップを提案していくことで、職員のやる気を引き出す効果もあります。

職員研修やキャリアパスの活用:人材育成のポイント

定期的な外部研修や専門講師を招いたセミナーは、職員の知識向上やモチベーションアップに直結します。加えて、中長期的なキャリアパスを設定することで、スタッフが将来像を描きやすくなり、定着率向上に繋がります。園長が主体的に研修計画を立案し、個々の希望や適性を考慮することが重要です。

パワハラ防止とエンパワメント:健全な組織風土づくり

保育園では上下関係の明確さから、一部の管理職による圧力やパワハラが問題化しやすい面があります。これを防ぐためには、明確なルール作りと定期的なマナー研修が不可欠です。同時に、スタッフの意欲を引き出すエンパワメントの仕組みを整えることで、各自が自発的に力を発揮できる職場環境が生まれます。

新人保育士をフォローする方法

新任園長として特に注力すべきポイントの一つが、新人保育士へのサポート体制です。

新人保育士は保育経験が浅く、日常的な業務の進め方や子どもの対応に不安を抱えやすいものです。早期離職を防ぐためにも、計画的なフォローアップを行うことが重要になります。

具体的には、周囲のスタッフがサポートしやすい環境を作り、失敗や迷いを安心して共有できる風土を醸成する必要があります。そうすることで、新人保育士の成長スピードが高まり、チーム全体の保育レベルも底上げされます。

また、新人には成功体験を積ませることで自信をつけさせることが不可欠です。小さな成功でも、こまめに認めることで次のチャレンジへと積極的に取り組めるようになります。

OJTやロールプレイを取り入れた業務習得支援

実際の保育の現場で先輩に同行しながら学ぶOJTは、新人が最も学習効果を発揮しやすい方法の一つです。特に、ロールプレイを活用することで、保護者対応や子どもとの関わり方を事前にシミュレーションでき、実務での不安を軽減できます。

ポジティブ・フィードバックでモチベーションアップ

保育の現場では小さな成功体験や子どもの笑顔から得られる喜びが、大きなモチベーションになりやすいものです。新人が一歩前進したタイミングで好事例を共有し、園長や先輩が積極的に認めることで、職員全体に前向きな雰囲気を作り出すことができます。

労働環境改善のための取り組み

スタッフが働きやすい環境を整えてこそ、質の高い保育も実現されます。ここでは労働環境改善の具体例を紹介します。

近年、保育業界ではICT化の遅れや長時間勤務が課題として浮上しており、事務作業や保育記録の負担がスタッフを圧迫しています。新任園長が率先して労働環境を改善する取り組みを行うことで、スタッフの疲労軽減や離職防止に大きな効果が期待できます。

また、福利厚生の制度や手厚いサポート体制が整備された園は、保育士にとっても魅力的な就職先となりやすく、採用力の向上につながります。結果的に定着率が上がり、安定した人員配置ができるようになります。

さらに、スタッフ一人ひとりが主役となって働ける制度設計を意識することで、自己肯定感が高まり、園全体の活力が向上します。小さな改善でも継続的に積み重ねることで、大きな成果に結びつくでしょう。

ICT化や業務効率化ツールの導入

保育園の書類業務や連絡帳の記入には時間と手間がかかりやすいですが、ICT化を進めることで大幅に負担を減らせます。例えば、タブレット端末や保育業務管理システムを導入すると、記録や保護者への連絡がスムーズに行え、スタッフのストレス軽減に効果的です。

福利厚生・働きやすさを高める制度の構築

産休・育休や時短勤務など、ライフステージに応じた働き方を柔軟に選べる制度を設けることが重要です。特に女性が多い保育現場では、こうしたサポート体制が整っているかどうかが職場選びの決め手になる場合が少なくありません。

保護者対応と保育内容向上の両立

保育園は子どもの成長をサポートする場であると同時に、保護者との信頼関係が運営の鍵を握ります。

保育園に通う子どもの保護者は、子どもの日々の様子や成長を熟知している園長やスタッフを頼りにしています。そのため、保育内容の向上と保護者対応の両立をうまく行うことが重要です。

園の行事やカリキュラムを考える際には、子どもたちの興味や発達度合いを尊重しながら、保護者が参加しやすい工夫をすることで理解とサポートを得やすくなります。

実際の保育現場のアイデアや取り組みを積極的に見せるなど、保護者にオープンな姿勢を示すことは信頼構築に直結します。その結果、協力的な保護者が増え、園全体の活動がより活性化するメリットもあります。

保育の質を高める取り組み:行事やカリキュラムの工夫

子どもが主体的に活動できる行事や、興味を引き出すカリキュラムづくりが園の保育の質を大きく左右します。例えば、季節に合わせたイベントや外部講師を招いた体験型プログラムなどを取り入れることによって、子どもたちの学びと成長がより充実したものとなります。

保護者との信頼関係づくり:情報共有とコミュニケーション

保護者との定期的な面談や個別連絡の充実は、トラブルを未然に防ぐだけでなく、保護者の満足度を高めるうえでも効果的です。日々の保育記録や子どもたちの遊び・学びの様子を共有することで、保護者も安心して園に協力できる環境が育ちます。

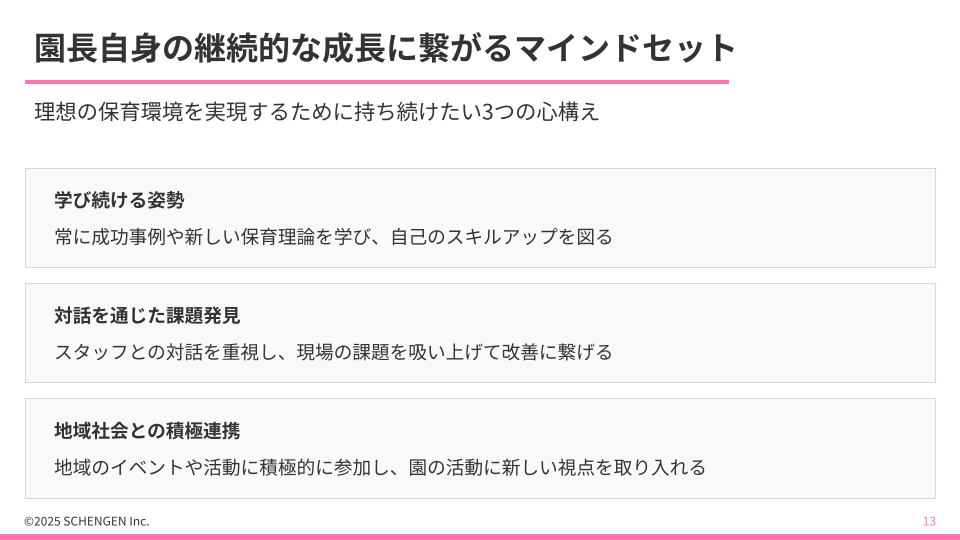

園長としてのマインドセットと継続的な成長

園長は学ぶ姿勢を忘れず、職員や保護者、地域社会との連携を取りながら自身のスキルアップを図ることが求められます。

新任園長にとって、最初は状況把握やルールの理解が優先されがちですが、視野を広げることで組織を俯瞰しやすくなります。常に上位の園や成功事例を研究するなど、学ぶ機会を積極的につくりましょう。

スタッフと対話を続ける中で、新たな課題や改善すべき点が浮かび上がります。その情報を収集・分析し、次の行動につなげるプロセスを繰り返すことで、園長自身も成長し続けることができます。

また、地域と連携した行事や活動を取り入れることで、園全体が新しい知見やリソースを得ることが可能です。連携先を増やし、人脈を広げることも重要なマインドセットの一つです。

まとめ:新任園長としての課題を乗り越え、理想の保育環境を実現しよう

新任園長が抱える悩みは多岐にわたりますが、効果的な解決策を知り実践することで、子ども・保護者・スタッフにとって魅力的な園を築けます。ぜひ、上記のポイントを参考にしながら理想の保育環境を実現してください。

新任園長として、園全体の運営を担う重責や不安が募るのは当然のことです。しかし、スタッフの力をうまく引き出し、保護者との信頼関係を築く方法を知っていれば、より円滑に組織を回していけるでしょう。

採用活動や業務効率化など、挙げられる課題は多岐にわたりますが、一つひとつを着実に解決していく姿勢が次の成長につながります。そこに園長自身の前向きなマインドが加わることで、保育の質は飛躍的に向上します。

保育園の現場は常に何かしらの課題が生まれる可能性を秘めています。本記事の内容を参考に、理想の保育環境づくりに向けて一歩ずつ取り組んでみてください。

\自園と相性のよい人材が長く働いてくれる、保育のカタチの採用支援/