はじめに

近年、保育業界では人材の確保や離職率の改善に向け、「タレントマネジメント」という考え方が注目されています。これは、単なる人事管理ではなく、「職員一人ひとりの才能や強みを組織的に活かし、育てるための仕組み」を指す言葉です。

本記事では、この「職員の才能を活かす仕組み(タレントマネジメント)」について、保育園での具体的な活用法を分かりやすく解説します。人材育成や評価制度を見直すことで、保育の質と職員の働きがいを両立させるためのヒントをお伝えします。

\自園と相性のよい人材が長く働いてくれる、保育のカタチの採用支援/

3分でわかるこの記事のポイント

- タレントマネジメントとは?

保育士一人ひとりのスキルや強みを最大限に活かし、園全体の目標達成につなげるための、戦略的な人材育成や人員配置の考え方です。 - なぜ今、保育園に必要なのか?

慢性的な人手不足や離職率の高さを解決し、保育士がやりがいを持って長く働ける環境を作るために不可欠だからです。 - 導入のメリットは?

適材適所な配置による保育の質の向上、公平な評価によるやる気UP、デジタルツール活用による業務の効率化など、多くの課題を解決に導きます。 - 採用活動にも活かせる

園に今どんな人材が必要かが明確になり、採用のミスマッチを防止。入職後の活躍まで見据えた、精度の高い採用が実現します。 - 成功の鍵は?

パソコンやタブレットなどのツールを活用し、研修・評価制度を連携させることが重要。現場の声を反映しながら、小さな範囲から着実に進めるのが成功の秘訣です。

「職員の才能を活かす仕組み(タレントマネジメント)」とは?

まず、「タレントマネジメント」がどのようなものか、基本からご説明します。

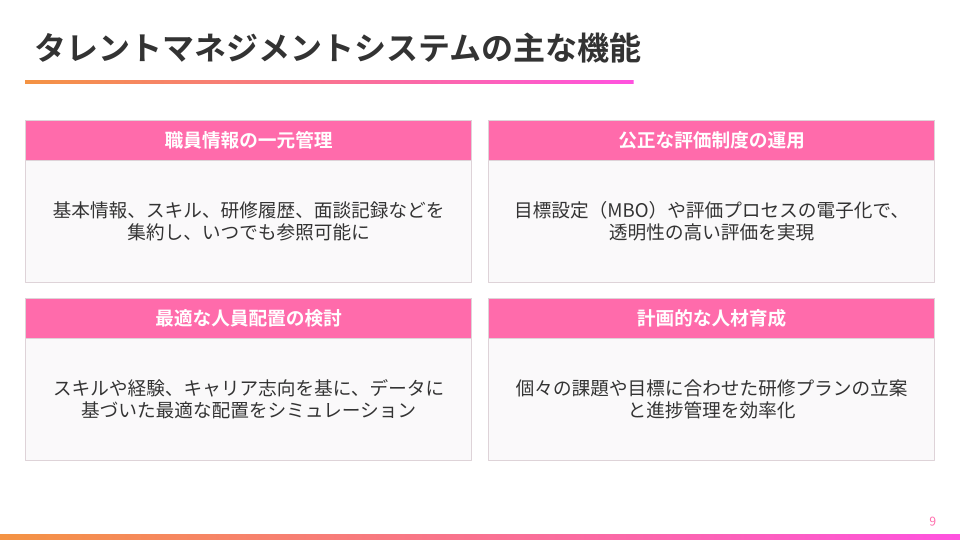

これは、職員一人ひとりが持つ資格、スキル、経験、そして「得意なこと」や「やりたいこと」を園がきちんと把握し、その能力を最大限に引き出すための仕組み全般を指します。従来の勤怠管理や給与計算といった事務的な管理とは異なり、職員の成長を園の成長につなげることを目的としています。

保育園は、子どもたちや保護者からの信頼が基盤となる仕事です。そのため、ただ人を集めるだけでなく、保育士が意欲的に、そして安心して長く働ける環境づくりが不可欠です。この仕組みを使うことで、適材適所の人員配置や、一人ひとりに合ったキャリアアップの道筋を示すことが可能になり、離職率の抑制と保育の質の向上が期待できます。

保育業界が抱える人材課題と、この仕組みが役立つ理由

保育園が直面する課題に対し、「タレントマネジメント」がどのように貢献できるかを見ていきましょう。

慢性的な人手不足と離職率の高さ

多くの園が人手不足に悩み、常に新しい人材を探している状況です。この仕組みは、保育士が「自分のスキルがここで活かせている」「きちんと見ていてもらえる」と感じられるような、やりがいのある職場環境づくりに役立ちます。定期的な面談や公正な評価を通じて、職員の悩みや希望を早期に把握し、適切なフォローを行うことで、早期離職を防ぐことにつながります。

評価制度の不透明性とキャリアの描きにくさ

「誰が、何を、どれだけ頑張っているのかが分かりにくい」という状況は、職員の不満やモチベーション低下の原因となります。この仕組みでは、例えば「リーダーシップを発揮した」「保護者対応で素晴らしい工夫をした」といった個々の頑張りや成長を客観的に記録・評価する基準を設けます。

これにより、評価の公平性が保たれ、職員も自身の成長を実感しやすくなります。将来のキャリアプランが見えることで、目標を持って仕事に取り組めるようになります。

業務のデジタル化の遅れと、それに伴う負担

日誌や指導案、保護者への連絡などを、まだ手書きや個々のパソコンで管理している園も少なくありません。これらの事務作業を、パソコンやタブレットなどのデジタルツールを使って効率化することは、もはや避けて通れない課題です。

職員の情報を一元管理できるシステムを導入すれば、こうした事務作業の負担を減らし、保育士が子どもと向き合う本来の業務に、より多くの時間とエネルギーを注げるようになります。

この仕組みで解決できる、保育園の具体的な課題

それでは、「タレントマネジメント」を使うことで、具体的にどのような課題解決につながるのでしょうか。

① スキル・資格管理と、得意を活かす人員配置

保育士が持つ資格や研修履歴、得意なこと(例:ピアノが得意、絵本の読み聞かせが上手など)をデータとして一元管理します。これにより、園全体の人員配置を考える際に、「このクラスには、経験豊富なあの先生を」「行事の担当には、企画力のあるこの先生を」といった、一人ひとりの強みを活かした最適な配置がしやすくなります。

② 職員のやる気を引き出し、離職を防ぐ

個々の目標設定や日々の頑張りをデータとして記録し、面談などで適切にフィードバックする体制を整えます。これにより、保育士は「園は自分のことを見てくれている」と感じ、仕事へのモチベーションを維持しやすくなります。

万が一、離職を考えている職員がいた場合でも、システム上の記録や面談から変化の兆しを早期に察知し、手遅れになる前に対話の機会を持つことができます。

③ 採用活動の精度向上とミスマッチ防止

園の職員全体のスキルや特性がデータで「見える化」されると、「今、私たちの園にはどんな経験や強みを持つ人が必要なのか」が明確になります。

そのため、求人広告を出す際にも、求める人物像を具体的に伝えることができ、応募者とのミスマッチを防ぎます。面接の場でも、「あなたのその経験は、うちの園のこの部分で、このように活かせますよ」と具体的に伝えられるため、候補者の入職意欲を高め、採用後の定着にもつながります。

④ 公平な評価とキャリア形成の支援

評価の基準を明確にし、誰が見ても納得できる客観的なデータに基づいて評価を行います。

その評価結果をもとに、「次はリーダーを目指してみよう」「この分野の研修を受けて専門性を高めよう」といった、一人ひとりに合ったキャリアプランを一緒に考えることができます。成長の道筋が見えることは、職員にとって大きな安心材料となります。

導入に向けた具体的なステップ

実際にこの仕組みを導入する際に、押さえておくべき手順を解説します。

1. 導入目的を明確にし、それに合ったツールを選ぶ

まず大切なのは、「何のために導入するのか」という目的をはっきりさせることです。「職員の評価を公平にしたい」「事務作業を効率化したい」など、園の課題に合わせて目的を絞りましょう。

その上で、その目的を達成できるシステムやツールを選びます。選ぶ際は、機能の多さだけでなく、「パソコンが苦手な人でも直感的に使えるか」という「使いやすさ」や、困ったときにすぐ相談できる「サポート体制」が整っているかもしっかり確認しましょう。

2. 職員への丁寧な説明と、運用ルールの整備

新しい仕組みを導入する際は、なぜそれが必要なのかを職員一人ひとりに丁寧に説明し、理解と協力を得ることが不可欠です。「仕事が増えるのでは?」といった不安を取り除き、現場の意見も聞きながら、無理のない運用ルールを一緒に作っていく姿勢が成功の鍵です。

3. 小さな範囲から試してみる

最初から園全体で一斉にスタートするのではなく、まずは特定の学年やクラス、部署など、小さな範囲で試してみることをお勧めします。そこで出た課題や改善点を修正してから全体に広げていくことで、大きな混乱なく、スムーズに導入を進めることができます。

まとめ

保育園が抱える人手不足や離職といった課題に対し、「職員の才能を活かす仕組み(タレントマネジメント)」は、職員の強みを引き出しながら、保育の質と経営の安定を両立させるための非常に有効な考え方です。

導入を成功させるためには、難しく考えすぎず、まずは自園の課題を整理し、現場の職員とよく対話することから始めるのが良いでしょう。

保育士一人ひとりが「この園で働き続けたい」と思える環境を整えることが、結果として子どもたちの豊かな育ちにつながります。そのための第一歩として、この仕組みづくりを検討してみてはいかがでしょうか。

\自園と相性のよい人材が長く働いてくれる、保育のカタチの採用支援/