\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/

【3分でわかる本記事のポイント】

- 保育士不足の根本原因は「なり手不足」ではなく、全産業平均より低い『労働条件』にあり、データがそれを明確に示している。

- 待機児童問題の解消に伴い、これからの保育園経営は「職員の確保」と『園児の確保』という2つの競争を勝ち抜く必要がある。

- 国の新方針は、保育士の負担を減らす『チーム保育』と『保育の質の向上』を重視。この変化にいち早く対応することが経営の鍵となる。

- 「強みの再発見」「魅力の発信」「ブランディング」という『実践3ステップ』で、自園を差別化し、共感する人材と園児を集めることができる。

- 国や自治体の『補助金・支援制度』は、労働環境の改善と業務効率化に直結する。知らないと損をする情報を網羅的に解説。

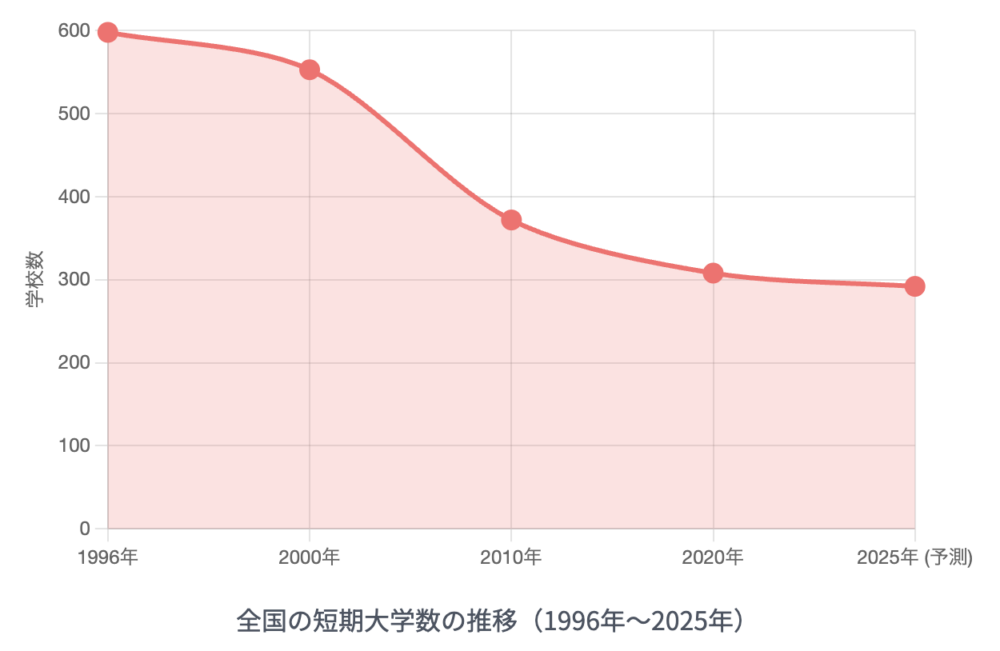

「保育士養成の短大が募集停止」というニュースに、漠然とした不安を感じていませんか?しかし、これを単純な「なり手不足」と捉えるのは危険です。実はこの問題の根底には、保育業界全体の構造変化があります。

これからの時代、『職員の確保』と『園児の確保』という2つの競争を勝ち抜く戦略的な視点がなければ、園の存続は難しくなります。

この記事では、保育園経営者の皆様が今すぐ取るべきアクションを、具体的なデータとフレームワークで解説します。

データで解明!本当の原因は「なり手不足」ではなく「労働条件」だった

「なり手がいないから養成校が減るのか、その逆か?」この議論に、データが明確な答えを出しています。結論は、『根本原因は保育の「労働条件」』にあり、それが採用難の悪循環を生んでいます。

採用ターゲットは新卒だけじゃない?保育士資格取得ルートの今

短大からの保育士供給が減っているのは事実ですが、保育士を目指す人自体が消えたわけではありません。資格取得への道が大きく変わってきています。

- 変化①:4年制大学の急増

4年制大学の保育士養成課程は、この10年で約5.7倍に増加。 - 変化②:保育士試験経由の増加

国家試験で資格を取る人が増え続け、2028年には養成校の卒業者数を上回る見込み。受験者には社会人経験者も多く、採用のターゲットは多様化しています。

👉ポイント: 採用戦略を「新卒」中心から、「多様な経歴を持つ人材」を惹きつけるものへと転換する必要があります。

有効求人倍率3.5倍でも人が来ない…数字が語る「給与」と「労働時間」の壁

保育士の有効求人倍率は3.5倍を超え、圧倒的な「売り手市場」です。それでも人材が集まらないのはなぜでしょうか。データが示す原因は明確です。

- 給与水準:保育士の平均年収は約400万円近くまで改善されましたが、全産業平均(約443万円)との差は依然として大きいままです。

- サービス残業:公式統計上の残業は月3時間でも、実態は持ち帰り仕事などが常態化し、職員の疲弊を招いています。

- 高い離職率:特に『私立保育園の離職率(10.7%)は公立(5.9%)の約2倍』。若手の早期離職が深刻です。

| 労働市場指標 | 保育士 | 全産業平均 |

| 平均年収 | 約397万円 | 約443万円 |

| 有効求人倍率 | 3.54倍 | 1.35倍 |

| 私立園の離職率 | 10.7% | – |

厳しい労働条件 → 保育職の魅力低下 → 養成校の定員割れ → 短大などの募集停止 → 採用難がさらに深刻化。この負のスパイラルを断ち切るには、個々の園が労働環境そのものを見直すことが不可欠です。

「良い保育」だけでは生き残れない。明日からできる、”選ばれる保育園”になるための実践3ステップ

これからの時代を勝ち抜くための、具体的な経営改革のフレームワークを3つのステップでご紹介します。

STEP1: まずは自園の「本当の価値」を知ることから。職員も巻き込む強みの見つけ方

競争の激しい市場で選ばれるための第一歩は、自分たちの『真の強み』を正確に把握することです。

- 手法①:SWOT分析

自園の強み・弱み・機会・脅威を全職員で洗い出し、現状を客観的に分析します。(例:強み「食育への評価が高い」、弱み「施設の老朽化」) - 手法②:保護者・職員アンケート

Googleフォームなどを使い、外部・内部の両方から「園の誇れる点」を具体的に集めます。内部だけでは気づかない価値が見つかります。

👉ポイント: この分析プロセスに職員を巻き込むことで、「自分たちの園を良くしていく」という当事者意識が芽生え、『人材定着』にも繋がります。

STEP2: その魅力、届いていますか?保護者と求職者の心に響くデジタル時代の情報発信術

明確になった強みを、ターゲットに「響く」言葉で届けなければ意味がありません。

- 誰に、何を伝えるか?

- 保護者向け:「私たちの強みで、あなたのお子さんはこう成長します」というベネフィットを伝える。

- 求職者向け:「ここで働くことで、こんなにやりがいを感じられます」という働きやすさや専門性を伝える。

- どこで伝えるか?

- ホームページ:信頼の土台。保育理念や安全対策など詳細情報を掲載。

- Instagram:写真や動画で園の温かい日常を伝え、ファンを作る。

- Googleビジネスプロフィール:「地域名+保育園」で検索された時に一番に見られる場所。口コミへの返信も重要。

STEP3: 「どこも同じ」から抜け出す。ファンを創るブランディング戦略

ブランディングとは、「数ある園の中から、なぜうちの園を選ぶべきか?」という問いへの明確な答えです。

- どうやって独自性を打ち出すか?

自園の強みを核に、他にはない価値を定義します。 - 例:イマージョン教育による英語環境、森を園舎とする「森のようちえん」、農園での体験を通じた徹底的な食育 など。

👉ポイント: 強力なブランドは、園の価値観に『共感する保護者と職員』を惹きつけます。結果的に満足度が高まり、『退園率や離職率の低下』に直結します。

【未来予測】こども家庭庁の新方針から読む、これからの保育園経営の「勝ち筋」

近年のこども家庭庁の予算要求や方針から、国が目指す保育の未来像が見えてきます。この変化の波にいち早く乗ることが、今後の経営を安定させる上で極めて重要です。

勝ち筋①:「保育士1人に頼る」から「チームで支える」保育へ

国の最大の関心事は、保育士の『業務負担軽減』です。その切り札として、「保育補助者」の配置支援やICT化推進に大きく予算が割かれています。これは、保育士が専門業務である「子どもの発達支援」に集中できる環境を作ろうという明確な意思表示です。

- 業務の切り分けを徹底する:清掃、片付け、事務作業などを保育補助者に任せる体制を構築する。

- 「チーム保育」を園の魅力として発信する:「うちはチームで働くから、一人で抱え込まずに済みます」というメッセージは、若手保育士にとって非常に魅力的です。

勝ち筋②:「預かる」から「育ちをデザインする」保育へ

単に子どもを安全に預かるだけでなく、より専門性の高い保育を提供する園が評価される時代が到来します。国の予算も、障害児支援の充実や、各園の取り組みを客観的に評価する「第三者評価」の改善など、『保育の質』の向上へとシフトしています。

- 専門性を新たなブランドにする:例えば、「インクルーシブ保育(障害の有無に関わらず共に育つ保育)なら当園へ」といった形で専門性を打ち出し、地域のハブとなる。

- 職員の研修制度を充実させる:質の高い保育は、質の高い人材から生まれます。研修への投資は、職員の定着と園の評判向上の両方に繋がります。

国の目指す方向は、『「保育士が疲弊せず、専門性を発揮できる環境で、質の高い保育を実現する」』ことです。この方針に沿って園の体制を改革することが、補助金を活用しやすくなるだけでなく、園児と職員の両方から選ばれるための最も確実な道筋となります。

知らないと損!人材確保・定着を加速させる国と自治体の補助金・支援制度ガイド

人材採用と環境改善のコストは、公的支援をフル活用することで大幅に軽減できます。国の制度だけでなく、『必ず自園の自治体独自の支援策を確認し、組み合わせて活用してください。』

カテゴリ別・使える支援制度一覧

| カテゴリ | 制度名 | 概要とメリット |

| 新規採用 | 就職準備金貸付制度 | 再就職費用(最大40万円)を貸付。『2年間の勤務で返還免除』。 |

| 給与改善 | 処遇改善等加算 | 職員の経験等に応じた給与上乗せ費用を園に交付。 |

| 自治体独自の給与上乗せ | 国の制度にプラスして給与を上乗せ(例:千葉県船橋市で月4.3万円)。 | |

| 福利厚生 | 宿舎借り上げ支援事業 | 職員の家賃を補助(例:東京都千代田区で最大月13万円)。 |

| 業務効率化 | 保育補助者雇上強化事業 | 清掃や事務など『資格不要の補助スタッフの雇用費用』を補助。 |

| ICT化推進事業 | 登降園管理アプリ等の『導入費用を補助』し、事務負担を劇的に軽減。 |

👉ポイント: 特に国の新方針に合致する「保育補助者」や「ICT化」の補助金は、保育士の負担を直接減らし、労働条件の改善に繋がるため、採用活動での強力なアピール材料になります。

まとめ

保育士不足の根本原因は「労働条件」にありますが、働きやすさ、園の魅力を伝えることで、条件のギャップを埋める「共感」を生んで、長く働いてもらえる園を作っていくことができるようになります。

むしろ、園児確保の競争が激化する今、『「働きやすい魅力的な園であること」』が、そのまま『「園児が集まる魅力的な園であること」』につながりやすく、園の経営改善の努力は園児募集、採用ともに見えやすい状況になりつつあります。

今回ご提案した『「強みの再発見」「魅力の発信」「ブランディング」』という3つのステップと、国の新方針に沿った経営改革、そして公的支援の活用で、ぜひ、貴園の素晴らしい価値を再発見し、力強く発信していきましょう。

\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/