3分でわかるこの記事のポイント

- 保育園の倒産が過去最多ペースで急増。 原因は「園児獲得競争の激化(少子化+施設増)」「運営コスト(物価・人件費)の高騰」「構造的な人材不足」の三重苦にあります。

- 生き残る鍵は「選ばれる園」になるためのブランディング。 英語教育や自然体験、独自の保育哲学など、他にはない価値を明確にし、SNSなどを活用して効果的に発信することが不可欠です。

- 深刻な保育士不足の解決策として「スポットワーク」の活用を提案。 「週1日だけ」「午前中だけ」といった柔軟な働き方を提供することで、資格を持ちながらも現場を離れている「潜在保育士」を呼び戻すことが可能です。

- 職員が辞めない魅力的な職場づくりも急務。 ICT化で事務作業の負担を劇的に減らし、職員同士が安心して意見を言える「心理的安全性」の高い組織文化を育むことで、定着率を高めることができます。

- この危機を、単なる脅威ではなく、自園のあり方を見つめ直し、未来に向けて変革する好機と捉えるべき。 独自の価値を「発信」し、新たな働き手と「繋がり」、内部から「変革」することが、これからの時代を生き抜く道です。

\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/

はじめに

ニュースでこのような記事が出ていました。

帝国データバンクの最新調査によると、2025年上半期(1〜6月)の保育園の倒産・休廃業件数は22件に達し、前年同期比で7割増という衝撃的な数字が報告されました。このペースは3年連続の増加であり、年間では過去最多を更新する可能性が極めて高い状況です。この数字は、単なる統計データではありません。それは、日本の保育業界が歴史的な転換点、すなわち「地殻変動」の時代に突入したことを示す紛れもないシグナルです。

かつて、待機児童問題が社会的な最重要課題であった時代には、保育園は「供給不足」という追い風の中にありました。施設を設立すれば、園児は自ずと集まり、経営は安定するというモデルが成り立っていました。しかし、その時代は終わりを告げました。待機児童ゼロを目指す政策の結果、保育施設の数は急増し、一方で深刻な少子化が進行することで、市場は供給過多へと大きく舵を切りました。今や、保育園は保護者から「選ばれる」ことを前提とした、厳しい競争環境に置かれています。

この記事では、この未曾有の危機に直面する保育園の経営者、運営者の皆様に向けて、保育園倒産増加の構造的な要因をデータに基づいて分析しポイントをご紹介します。

この問題に関し、弊社の葛尾がABEMA PRIMEに出演しました!こちらもぜひご覧ください。

第1章 保育業界の地殻変動:倒産急増の現状と構造的要因

保育業界を揺るがす経営環境の変化は、もはや無視できないレベルに達しています。倒産件数の増加という表面的な事象の裏には、業界の構造そのものを変容させる根深い要因が複雑に絡み合っています。本章では、まずデータを用いて経営危機の客観的な実態を明らかにし、次にその背景にある三つの複合的な要因を詳細に分析します。

1.1. データで見る経営危機の実態

帝国データバンクが2025年7月に発表した調査結果は、業界が直面する危機の深刻さを明確に示しています。2025年上半期だけで、保育園運営事業者の倒産(負債1000万円以上の法的整理)や休廃業、解散は合計22件に上り、前年同期の13件から約7割も増加しました。この増加傾向は2023年、2024年と続いており、3年連続で悪化の一途をたどっています。このペースが続けば、2025年の年間件数は過去最多だった2024年の31件を大幅に上回ることは確実視されています。

倒産に至らずとも、多くの事業者が厳しい経営状況に置かれています。2023年度の損益動向を見ると、実に29.1%の事業者が「赤字」であり、前年度から利益が減少した「減益」の25.2%と合わせると、全体の54.3%が業績悪化に苦しんでいる状況です。これは、保育園運営事業者の半数以上が、何らかの財務的な困難を抱えていることを意味します。

この経営不振の根源には、「定員利用率の低下」という問題が深く関わっています。独立行政法人福祉医療機構(WAM)の調査によれば、黒字を確保している施設の平均利用率が98.7%であるのに対し、赤字施設の利用率は91.1%と、7.6ポイントもの大きな差が存在します。このデータは、園児を定員まで確保できるかどうかが、施設の収益性を直接的に左右する決定的な要因であることを示しています。かつてのように「作れば埋まる」時代は完全に終わり、園児確保の成否が、そのまま経営の死活問題に直結する時代へと移行したのです。

表1: 保育園の倒産・休廃業件数の推移と経営状況

| 年度 | 倒産・休廃業件数(年間) | 赤字事業者の割合 | 減益事業者の割合 | 平均利用率(WAM調査対象) |

| 2022年 | 24件 | 該当データなし | 該当データなし | 97.6% |

| 2023年 | 24件 | 29.1% | 25.2% | 97.3% |

| 2024年 | 31件 | 該当データなし | 該当データなし | 該当データなし |

| 2025年上半期 | 22件 | 該当データなし | 該当データなし | 該当データなし |

出典: 倒産・休廃業件数および損益動向は帝国データバンク、平均利用率は独立行政法人福祉医療機構のデータを基に作成。

この表は、単に倒産が増えているという事実だけでなく、その背景にある財務状況の悪化と、その直接的な原因である利用率の低下という相関関係を可視化しています。自園の利用率や収益状況をこのデータと照らし合わせることで、各園が現在どの程度の経営リスクに晒されているのかを客観的に把握するための重要なベンチマークとなります。

1.2. 淘汰の時代を招いた三つの複合要因

保育園の倒産急増は、単一の原因によるものではなく、複数の構造的な問題が同時に、そして相互に影響し合うことで引き起こされています。それは「園児獲得競争の激化」「運営コストの高騰」「構造的な人材危機」という三つの大きな圧力です。

A) 園児獲得競争の激化

最大の要因は、市場環境の根本的な変化です。政府が長年掲げてきた「待機児童ゼロ」政策は、保育施設の増設を強力に後押ししました。その結果、多くの地域で保育の受け皿は充足され、今や全国の9割近い自治体で待機児童数がゼロとなっています。この供給増に、日本の深刻な「少子化」が追い打ちをかけます。2023年の出生数は72.7万人と過去最低を更新し、減少ペースは加速しています。

需要(子どもの数)が減少する一方で供給(施設の数)が増加した結果、需給バランスは完全に逆転しました。これにより「保育施設の余剰感」が生まれ、保護者に選んでもらうための熾烈な「園児獲得競争」が常態化しています。特に、地方の過疎地域では人口減少が著しく、利用率の低下が経営を直撃しており、都市部と地方で経営状況の明暗が分かれる傾向も顕著になっています。

B) 運営コストの高騰

収益の柱である園児確保が難しくなる一方で、支出は増加の一途をたどっています。第一に、外部要因によるコスト増です。物価高騰は、給食で提供する食材費や、施設の光熱費を直撃しています。WAMの調査でも、サービス活動収益に占める給食費率の上昇が確認されており、経営を圧迫する要因となっています。

第二に、内部要因、特に「人件費」の高騰です。これは単なる賃上げ圧力だけではありません。後述する深刻な人材不足を背景に、優秀な保育士を確保し、つなぎとめるためには、他園よりも魅力的な給与水準を提示せざるを得ないという、競争原理からくるコスト増です。保育士の処遇改善は社会的な要請であり、それ自体は望ましいことですが、公定価格で収入の上限がある程度決まっている保育園経営にとっては、人件費の上昇が利益を直接的に蝕む構造となっています。

C) 構造的な人材危機

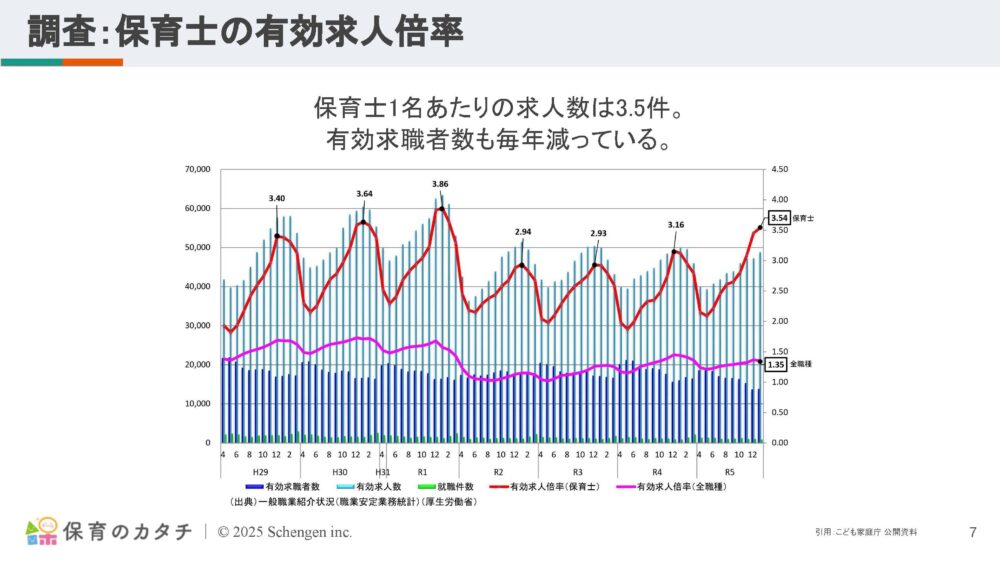

保育業界は、慢性的な「保育士不足」という構造的な問題を抱えています。厚生労働省の統計によると、2025年1月時点での保育士の有効求人倍率は全国平均で3.78倍と、全職種平均の1.25倍を大きく上回る「超売り手市場」です。栃木県では8.14倍、静岡県では6.67倍など、地域によっては異常とも言える人材獲得競争が繰り広げられています。

この背景には、現役保育士の高い離職率があります。その原因として常に上位に挙げられるのが、「給与の低さ」「仕事量の多さ・労働時間の長さ」「職場の人間関係」です。これらの厳しい労働環境が、多くの保育士を現場から去らせています。

さらに問題を複雑にしているのが、資格を持ちながらも保育現場で働いていない「潜在保育士」の存在です。この巨大な人材プールがなぜ現場に復帰しないのか。その最大の理由は、従来の保育園の働き方、すなわち「早番・遅番を含む長時間の固定シフト」と「家庭・育児との両立の難しさ」にあります。彼女たちの多くが求めているのは、より柔軟で、自身のライフスタイルに合わせた短時間・パートタイムの働き方であり、このニーズと業界の雇用慣行との間に大きなミスマッチが存在しているのです。

これら三つの要因は、独立して存在するのではなく、相互に連関し、経営状況を悪化させる「負のスパイラル」を生み出します。例えば、園児獲得競争の激化(A)によって収益が減少すると、保育士の給与を上げることが困難になります(B)。その結果、待遇に不満を持つ保育士が離職し、人材不足がさらに深刻化します(C)。人手が足りなくなると、安全確保のために受け入れられる園児の数を制限せざるを得なくなり、さらなる収益減につながります。残された職員の負担は増大し、保育の質が低下。それが園の評判を落とし、さらに園児が集まらなくなる(A)という悪循環です。

この構造を理解することは、極めて重要です。なぜなら、それは「一つの問題だけを解決しようとする対症療法的なアプローチでは、もはや生き残れない」という厳しい現実を示しているからです。かつての「待機児童解消」という単一の目標に向かっていた時代は終わり、競争、コスト、人材、そして地域特性という複雑な変数を考慮した、多角的でオーダーメイドの経営戦略が不可欠な時代へと、保育業界は完全に移行したのです。

第2章 危機を好機に変える経営改革:生き残る園の戦略的打ち手

淘汰の時代は、裏を返せば「選ばれる園」にとっては大きなチャンスの時代でもあります。画一的なサービスが通用しなくなった今、独自の価値を創造し、それを効果的に伝え、盤石な経営基盤を築くことができれば、地域で圧倒的な存在感を示すことが可能です。本章では、危機を好機に変えるための三つの戦略的打ち手、「ブランディング」「業務・財務改善」「事業の多角化」について、具体的な事例を交えながら解説します。

2.1. 「選ばれる園」になるためのブランディング戦略

供給過多の市場において、生き残るための第一歩は「なぜ、保護者は他の園ではなく、あなたの園を選ぶべきなのか」という問いに明確に答えることです。つまり、自園の「独自価値(ユニーク・バリュー・プロポジション)」を確立し、それを一貫したブランドとして発信することが不可欠です。

独自価値(What)を定義する

ブランディングの核となるのは、他園にはない魅力的な特徴です。その源泉は多岐にわたります。

- 保育理念と教育プログラム: 英語や音楽、スポーツといった専門プログラムの導入は、付加価値を高める有効な手段です。さらに踏み込み、ニュージーランドの「テ・ファリキ」のように子どもの主体性や地域との繋がりを重視するカリキュラムや、フィンランドの「Educare(教育とケアの融合)」のように遊びを通じた学びを徹底する哲学を導入することも、強力な差別化要因となり得ます。絵本の世界観を園の理念やデザインにまで落とし込み、入園希望者と採用応募者の双方を惹きつけた「えんとつ町のプペル保育園」の事例は、コンセプトの力がブランドをいかに強くするかを物語っています。

- 物理的な環境: 園舎そのものがブランドを発信するメディアとなり得ます。無垢材や漆喰といった自然素材を多用した温かみのある空間や、子どもたちが裸足で走り回れる開放的な動線計画は、写真一枚で園の思想を伝える力を持っています。

- 地域との連携: 園を地域コミュニティのハブと位置づける戦略も有効です。地元の農家と連携した「食育」プログラムや、地域のイベントへの積極的な参加は、園の信頼性を高め、地域住民からの支持を集める基盤となります。

ブランドを伝える(How)

優れた価値も、伝わらなければ存在しないのと同じです。現代において、その伝達手段は多様化しています。

- デジタルでの発信: InstagramやFacebookなどのSNSは、もはや単なる情報伝達ツールではありません。園の日常、子どもたちの活動、保育士の想いを写真や動画で継続的に発信することは、園の透明性を示し、保護者の共感を呼び、口コミの起点となります。特に、プロが撮影したような美しい写真や、子どもたちの生き生きとした表情を捉えた動画は、保護者の心を掴む上で極めて効果的です。

- 保護者とのコミュニケーション: 日々のコミュニケーションそのものをブランディングの機会と捉え直すべきです。例えば、日々の連絡帳やおたよりは、単なる業務連絡ではなく、園の保育哲学を伝える重要なメディアです。「なぜこの活動を行ったのか」「この遊びを通じて子どもたちのどんな力が育っているのか」といった背景を丁寧に伝えることで、保護者を保育の「パートナー」へと変えることができます。ニュージーランドの「ラーニングストーリー」のように、子どもの学びの瞬間を物語として記録し共有する手法は、保護者との深い信頼関係を築く上で非常に参考になります。

- 五感に訴える体験: 保護者や子どもが園を訪れた際のすべての体験がブランドを形成します。園舎のデザイン、BGM、香り、そして保育士の立ち居振る舞いや言葉遣い。これらすべてが一貫した世界観を表現しているかどうかが問われます。これは、最高峰のホスピタリティで知られるリッツ・カールトンの「クレド(信条)」のように、全職員がブランドの価値観を体現し、ゲストに感動を与えるという哲学に通じます。

かつて経営の安定は、主に国や自治体からの補助金によって担保されていました。しかし、園児確保が保証されなくなった今、その補助金の源泉となる「園児」を惹きつける力がなければ、経営は成り立ちません。つまり、強力なブランドを構築し、保護者から選ばれる存在になることこそが、現代における最も確実な「補助金」確保策なのです。ブランディングはもはやマーケティングの「おまけ」ではなく、経営の根幹を支える最重要投資と言えるでしょう。

2.2. 守りを固める業務・財務改善

攻めのブランディング戦略と同時に、守り、すなわち経営の足腰を強化することも不可欠です。特に「業務効率化」と「財務管理の徹底」は、利益を確保し、持続可能な運営を実現するための両輪となります。

ICT活用による業務効率化

保育士の離職理由の上位に常に挙がる「事務・雑務の多さ」と「労働時間の長さ」。この問題を解決する最も強力なツールがICT(情報通信技術)の導入です。保育ICTシステムを活用し、登降園管理、保護者連絡、指導計画作成、シフト管理、保育料請求といった煩雑な事務作業を自動化・効率化することで、保育士の負担は劇的に軽減されます。

その結果、保育士は書類仕事に追われる時間から解放され、子ども一人ひとりと向き合う「本来の業務」に集中できるようになります。これは単なる業務改善にとどまらず、保育の質そのものを向上させ、職員の働きがいを高めることにも直結します。

ただし、ICT導入には注意点も伴います。職員のITスキルへの不安や「ICT苦手意識」、導入後のサポート体制への懸念などから、導入したものの活用されないという失敗例も少なくありません。成功の鍵は、①園の規模や課題に合ったシステムを慎重に選定すること、②導入前に職員への十分な説明と研修期間を設けること、③導入後も手厚いサポートが受けられるベンダーを選ぶこと、の三点です。

財務管理の徹底

厳しい経営環境下では、どんぶり勘定は許されません。自園の財務状況を正確に把握し、改善策を打つことが求められます。

- 補助金・加算の再点検: 公定価格における加算項目は多岐にわたり、複雑です。自園が受給資格を持つすべての加算を漏れなく申請できているか、専門家を交えて徹底的に見直すべきです。あるコンサルティング事例では、見落としていた加算を正しく請求するだけで、年間の収入が数百万円単位で増加したケースも報告されています。

- 戦略的な定員調整: 少子化が進む地域や、近隣に競合園が多数存在する地域で、恒常的に利用率が90%を下回るような場合は、行政と協議の上で「認可定員のダウンサイジング」を検討することも有効な戦略です。定員を実態に合わせて縮小することで、職員配置基準を最適化し、収支構造を改善できる可能性があります。

- 各種支援事業の活用: 例えば「保育体制強化事業」のような制度を活用すれば、清掃や給食準備、園外活動の見守りといった、必ずしも保育士資格を必要としない業務を担う補助スタッフを雇用するための費用補助が受けられます。これにより、有資格者である保育士を専門性の高い業務に集中させ、人件費の効率性を高めることができます。

2.3. 新たな事業の柱を築く多角化戦略

従来の「0歳から5歳までの月極保育」という単一事業モデルに依存する経営は、もはやリスクが高いと言わざるを得ません。園の持つ有形・無形の資産(施設、専門知識、地域からの信頼)を最大限に活用し、事業の柱を複数持つ「多角化」が、これからの時代のレジリエンス(回復力・しなやかさ)を高めます。

新制度・新ニーズへの対応

- こども誰でも通園制度: 2026年度から本格実施が予定されているこの新制度は、定員に空きがある園にとっては新たな収益源となる大きなチャンスです。一方で、短時間利用の子どものケアやアレルギー対応、既存職員への負担増といった課題も指摘されており、スムーズな受け入れ体制の構築が成功の鍵を握ります。

- 多様な保育ニーズへの展開: 従来の保育の枠を超え、小学生を対象とした「学童保育(放課後児童クラブ)」や、近年ニーズが高まっている発達障害児などへの支援事業を併設することも、有力な選択肢です。

革新的な複合モデルの構築

- 多世代交流拠点(幼老複合施設): 高齢者介護施設と保育園を同じ建物や敷地内に併設するモデルです。これにより、土地や建物の建築・運営コストを抑制できるだけでなく、高齢者にとっては子どもとの交流が生きがいとなり、子どもにとっては核家族化で失われた多世代との触れ合いを通じて思いやりの心を育むという、双方にとっての教育的・福祉的価値が生まれます。また、介護施設で働く職員が自身の子どもを預けられるため、人材確保の面でも大きなメリットがあります。

- 保護者支援拠点(コワーキングスペース併設): フリーランスやリモートワーカーの保護者をターゲットに、園内にコワーキングスペースを併設するモデルも登場しています。「子どものそばで安心して働きたい」という現代的なニーズに応えることで、高い付加価値を生み出します。

- 地域コミュニティ拠点(こども食堂): 園の給食室やホールを活用して、地域の子どもや親子を対象とした「こども食堂」を運営する取り組みも広がっています。これは直接的な収益事業ではありませんが、地域貢献を通じて園の評判を高め、食材の寄付などを通じて地域との強固なネットワークを築くことができます。

これらの多角化戦略に共通するのは、保育園を単なる「子どもを預かる場所」から、多様な人々が集い、交流し、支え合う「地域社会のインフラ(プラットフォーム)」へと進化させるという視点です。このプラットフォーム化は、単一事業のリスクを分散させ、持続可能な経営を実現するための戦略の一つです。

第3章 人材こそが最大の資産:持続可能な採用と定着の仕組みづくり

保育の質は、最終的に「人」によって決まります。どれほど立派な施設や優れたカリキュラムを導入しても、それを実践する保育士がいなければ意味がありません。深刻な人材不足と高い離職率が経営を揺るがす今、人材の確保と定着は最優先で取り組むべき経営課題です。本章では、新たな人材プールを掘り起こす革新的な採用手法と、職員が長く働き続けたいと思える組織文化の醸成について論じます。

3.1. 潜在保育士を呼び覚ます「スポットワーク」活用術

保育業界が直面する人材問題の核心は、第1章で述べた通り、保育士がいないのではなく、「従来の働き方では働けない・働きたくない」有資格者が多数存在するというミスマッチにあります。この構造的な課題を解決する鍵として、ユーザーからも提案があった「スポットワーク(スキマバイト)」の戦略的活用が注目されます。

スポットワークを単なる「急な欠員の穴埋め」という対症療法として捉えるのは、その可能性を著しく過小評価しています。これは、保育現場から離れてしまった「潜在保育士」という巨大な人材プールに再びアクセスするための、極めて有効な戦略ツールです。

- 潜在保育士のニーズに応える: 多くの潜在保育士が復職をためらう最大の理由は、育児や介護との両立の難しさ、そしてフルタイム勤務への不安です。スポットワークは「週1回だけ」「午前中だけ」といった、彼女たちが求める究極の柔軟性を提供します。これにより、保育の仕事への復帰のハードルを劇的に下げ、まずは短時間から勘を取り戻したいというニーズに応えることができます。

- 園にとってのメリット: 園側にとっては、職員の急な病欠や休暇取得時に、残された職員の負担を増やすことなくシフトを埋められるという直接的な利点があります。さらに重要なのは、スポットワークが「お試し雇用」として機能する点です。スポットワーカーとして働く中で園の雰囲気や保育方針を気に入ってもらえれば、将来的なパートタイムや正規職員への採用に繋がる可能性が大いにあります。これは、ミスマッチの少ない、効果的な採用チャネルとなり得ます。

もちろん、スポットワークの導入にはリスクも伴います。保育の質や安全性の担保、当日のキャンセル、既存職員との連携など、運営側が管理すべき点は少なくありません。これらのリスクを管理し、スポットワークを戦略的に活用するためには、以下のフレームワークに基づいた周到な準備が不可欠です。

表2: スポットワーカー活用の戦略的フレームワーク

| 活用目的 | 主要リスク | 具体的なリスク管理策( हाउ-टू) |

| 緊急時のシフト補充 | 保育の質・安全性の不担保 | ・スポットワーカー専用オンボーディングキットの作成: 緊急連絡先、アレルギーを持つ園児リスト、避難経路、1日の基本的な流れなどをまとめた簡易マニュアルを準備し、勤務開始時に必ず目を通してもらう。・ペアリングの徹底: スポットワーカーを単独で子どもたちの保育にあたらせることは絶対に避け、必ず経験豊富な正規職員とペアで行動するように配置する。・役割の明確化: 主体的な保育活動ではなく、あくまで正規職員の「補助」であることを明確に伝え、過度な責任を負わせない。 |

| 正規職員の負担軽減 | 既存職員との連携不全 | ・受け入れ体制の整備: 既存職員に対し、スポットワーカーは「助っ人」であり、チームの一員として温かく迎え入れるよう事前に周知・研修する。・「バディ制度」の導入: その日の担当として、質問や相談に応じる「バディ」役の正規職員を一人決めておく。・積極的なコミュニケーション: 園長や主任が率先してスポットワーカーに声をかけ、感謝を伝えることで、働きやすい雰囲気を作る。 |

| 将来的な人材採用 | 応募者とのミスマッチ | ・評価・フィードバックシステムの活用: 勤務終了後、園側とワーカー側双方が評価を入力できるプラットフォームを活用する。良い働きをしたワーカーには、次回以降優先的に仕事を依頼する。・出口面談の実施: 勤務終了時に簡単なヒアリングを行い、「働きやすかった点」「困った点」などを聞き出す。これにより、自園の労働環境を客観的に評価し、改善に繋げる。・魅力的な求人情報の提示: 園の特色や保育方針が伝わるような求人票を作成する。 |

| 全般 | 情報セキュリティ・個人情報保護 | ・明確なルールの提示: 園内での私用スマートフォンの使用、子どもたちの写真撮影、SNSへの投稿に関するルールを明記した書類に、勤務開始前に署名してもらう。 |

このフレームワークは、スポットワークを単なる「賭け」から、管理可能で戦略的な「人事施策」へと昇華させるためのものです。潜在的なリスクを直視し、それぞれに具体的な対策を講じることで、経営者は自信を持ってこの革新的なソリューションを導入することができるようになります。

さらに、スポットワークの活用は、思わぬ副次的効果をもたらします。どの時間帯のシフトが埋まりにくいか、どのような時給設定が応募を集めやすいか、スポットワーカーからどのようなフィードバックが寄せられるか。これらのデータは、自園の労働条件や職場環境が労働市場でどのように評価されているかを示す、貴重な「マーケットリサーチ」となります。この生きた情報を活用し、正規職員の働き方を改善していくことで、長期的にはスポットワーカーへの依存を減らし、より魅力的な職場を構築することができるのです。

3.2. 離職率を下げ、働きがいを高める組織文化の醸成

新たな人材を確保する努力と並行して、今いる職員が「この園で働き続けたい」と思える環境を創り出すことは、それ以上に重要です。高い離職率は、採用コストや再教育コストを増大させるだけでなく、残された職員の負担増、保育の質の一貫性の喪失など、経営に多大な悪影響を及ぼします。離職率を下げ、定着率を高める鍵は、給与や待遇といったハード面だけでなく、「組織文化」というソフト面にあります。

その核となるのが「心理的安全性」です。心理的安全性とは、組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発言できる状態のことを指します。職員が「こんなことを言ったら評価が下がるかもしれない」「失敗を責められるかもしれない」といった不安を感じることなく、アイデアや懸念、ミスをオープンに共有できる環境です。保育という高いストレスを伴う現場において、この心理的安全性の欠如は、人間関係の悪化やメンタルヘルスの不調を招き、離職の直接的な引き金となります。

心理的安全性が高く、働きがいのある組織文化を醸成するためには、経営者の強い意志と具体的な行動が不可欠です。

- 労働環境の物理的・制度的改善: 職員が集中して事務作業を行えたり、落ち着いて休憩が取れたりするスペースを確保する。また、職員の仕事とプライベートの両立を支援するため、勤務時間を短縮する工夫(例:土曜勤務の短縮)や、自分の仕事に集中できる「ノーコンタクトタイム」の導入なども有効です。

- 職員のエンパワーメント(権限移譲): 経営者が一方的に物事を決めるトップダウン型の組織ではなく、現場の保育士が専門家として尊重され、保育内容や園の運営に関する意思決定に参画できる機会を設けることが重要です。職員が「自分たちの園だ」という当事者意識を持つことで、仕事へのモチベーションと責任感は飛躍的に高まります。

- 成長とキャリアへの投資: 明確なキャリアパス(昇進・昇格の道筋)を提示し、それが給与体系と連動していることを示すことで、職員は将来への希望を持つことができます。また、質の高い研修機会を提供し、職員一人ひとりの専門性向上を支援する姿勢も、エンゲージメントを高める上で欠かせません。

- 同僚性の醸成: 職員同士が互いに尊重し、支え合う「同僚性」は、困難な状況を乗り越えるための重要な資本です。経営者は、職員間のコミュニケーションが円滑になるような場(定期的なミーティング、懇親会など)を意図的に設定し、チームワークを育む文化を醸成する必要があります。

結局のところ、最も効果的で持続可能な採用戦略とは、優れた内部文化を構築することに他なりません。働きがいのある職場は、職員の定着率を高めるだけでなく、職員自身が「リクルーター」となり、友人や後輩に自園を推薦してくれるようになります。組織文化への投資は、単なるコストではなく、最高の人材を惹きつけ、維持するための最も確実な投資なのです。

第4章 総括:未来を拓くための「保育のカタチ」からの提案

本レポートで見てきたように、保育業界は今、深刻な淘汰の時代を迎えています。過去最多を記録する倒産件数は、待機児童解消という共通目標の下で成長してきた旧来の経営モデルが、もはや通用しなくなったことを明確に示しています。園児獲得競争の激化、運営コストの高騰、そして構造的な人材危機という三つの大きな波は、すべての保育園経営者に変革を迫っています。

しかし、この危機は決して絶望的な状況ではありません。むしろ、それぞれの園が自らの存在意義を問い直し、真に価値のある「保育のカタチ」を再構築するための、またとない機会です。この厳しい環境を乗り越え、未来を切り拓くために、私たち「保育のカタチ」は、以下の三つの戦略的行動を提案します。

1. 発信する : 独自価値を定義し、物語として伝える

もはや「どこも同じ」では選ばれません。なぜ保護者は、そしてなぜ保育士は、数ある園の中からあなたの園を選ぶべきなのか。その答えを明確に持つことが、すべての始まりです。英語教育や自然体験といった特色あるプログラム、地域社会との深い結びつき、あるいは子ども一人ひとりの主体性を尊重する保育哲学。自園だけの「強み」を定義し、それを一貫した「物語」として発信してください。

発信とは、単なる宣伝活動ではありません。SNSやウェブサイトでの情報公開はもちろん、日々の「おたより」一枚、保護者との立ち話一言に至るまで、すべての接点で園の理念と情熱を伝えることです。透明性の高いコミュニケーションは信頼を生み、共感を呼んだ物語は口コミとなって広がります。選択の時代において、明確なアイデンティティと共感を呼ぶ物語こそが、最も強力な経営資源となります。

2. 繋がる : 新たな働き方に門戸を開く

人材不足の解決策は、既存の採用市場での奪い合いの中にはありません。答えは、業界の外、すなわち「潜在保育士」という巨大な未開拓市場にあります。彼らが現場に戻れない最大の理由は、従来の画一的で硬直的な働き方です。

このミスマッチを解消する鍵が「スポットワーク」の戦略的活用です。短時間・単発という究極の柔軟性を提供することで、復職への心理的・物理的なハードルを下げ、新たな人材との「繋がり」を創出します。スポットワークを、単なる欠員補充ではなく、潜在保育士が再び保育の魅力に触れるための「架け橋」であり、未来の正規職員候補と出会うための「採用チャネル」と位置づけてください。労働市場の変化に合わせ、自ら働き方の選択肢を多様化させること。それが、人材という最も貴重な資産を確保する唯一の道です。

3. 変革する : 危機を内部改革の好機とする

今回の衝撃的なニュースを、外部環境の脅威として受け止めるだけでなく、自園のあり方を根本から見直すための「必然的なきっかけ」と捉えるべきです。今こそ、聖域なき内部改革を断行する時です。

ICTを導入して非効率な事務作業を撲滅し、保育士が子どもと向き合う時間を創出する。あらゆる補助金制度を洗い出し、財務基盤を強化する。そして何よりも、職員が安心して意見を言え、互いに支え合い、専門家として成長できる「心理的安全性の高い組織文化」を醸成する。

強い組織は、逆境においてこそ、その真価を発揮します。この厳しい時代は、経営の隅々にまでメスを入れ、より強靭で、より質の高い、そしてより働きがいのある保育園へと「変革」を遂げるための、またとないチャンスなのです。

◇

未来への道は決して平坦ではありません。しかし、それは同時に、独自の創意工夫で新たな価値を創造できる、刺激的な挑戦の時代の幕開けでもあります。本レポートが提示した分析と戦略が、困難な状況に立ち向かう全国の保育園経営者・運営者の皆様にとって、未来を照らす一筋の光となることを願ってやみません。「保育のカタチ」は、これからも皆様と共に、子どもたちの未来、そして保育の未来を創造するための確かな知見と支援を提供し続けてまいります。

\保育園を運営しているからこそわかる、幼保施設の採用、園児募集の伴走支援/